東海道を歩いているとき、また関西各地の史跡を訪ね歩いているとき、行基の足跡に出会う機会がたびたびありました。たとえば静岡県の藤枝では行基開基と伝わる鬼岩寺を訪ねながら、旅人に宿を提供する布施屋の存在に思いを巡らせましたし、大阪南部の狹山市にある狹山池や兵庫県伊丹市にある昆陽池では灌漑事業に尽力する行基の慈善精神を垣間見たというように、仏教の教えを広める一僧侶としての姿に加え、貧困や病気に苦しむ人に手をさしのべ救済する慈善福祉家として、あるいは暮らしをよくするための治水、灌漑工事や架橋工事といった公共事業推進者としての姿が印象に強く残りました。仏教が国家主導だった時代に一僧侶として活動した行基の影響は大きく、一大宗教集団となって活動が全国に広まったことから国家から弾圧されもしましたが、行基の土木技術や民衆を動かす力を利用しようという流れに次第に変わっていったこともあり(行基の布教が反政府的なものではないとの理解も進んだこともあります)、晩年には聖武天皇による大仏建立の際には勧進役を勤め、日本で初めて大僧正にも任命されています。

そうした行基を開基とする寺は全国各地に散らばり、その数は六百を超えるとも言われます。伝承の域を出ないものも多数ありますが、活動拠点だった関西には行基の存在を確認できるところが何ヶ所かあります。今回取り上げる家原寺は、行基の生家跡に建てられたと伝わります。場所は大阪府南部、百舌鳥古墳群の南数キロの堺市西区家原町です。

現在堺市西区家原町になっているこの辺りは、行基が生まれた飛鳥時代には河内国(後に和泉国)大鳥郡蜂田郷で、古代豪族蜂田首が拠点としていました。行基は蜂田古爾比売を母に、百済系渡来人の高志才智を父に、天智天皇七年(六六八)に生まれたと伝わります。母の蜂田古爾比売は蜂田虎身の長女とのことですが、虎身のことはよくわかっていません。家原寺の南東約一キロほどのところに蜂田神社があります。蜂田氏が祖神とする天児屋根命をお祀りする神社ですので、蜂田氏は中臣系なのかもしれません。父の高志才智は王仁を始祖とする西文氏の流れを汲むようです。いずれにしても両親について詳しいことはわかりませんが、行基は母方の家で生まれ、飛鳥寺の道昭を師に天武天皇十一年(六八二)十五歳で出家、二十三歳で受戒、慶雲元年(七〇四)三十六歳のとき生家を寺に改め、その後布教や社会活動に邁進しました。

家原寺が創建されたのは、上記のように慶雲元年(七〇四)です。二年前の七〇二年には大宝律令が公布され中央集権国家としての歩みが推進されていった時代、時の天皇は文武天皇でした。

創建以来千三百年以上の時を経ていますので、当然寺域も伽藍も当時とは異なりますが、行基を偲びお詣りさせていただきました。

お寺にはこちらの南大門から。いつ頃のものなのかはわかりませんが、現在ある建物の中では最も古いとされています。

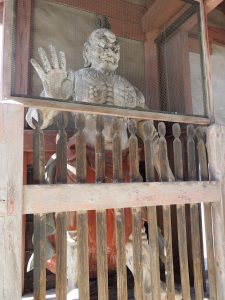

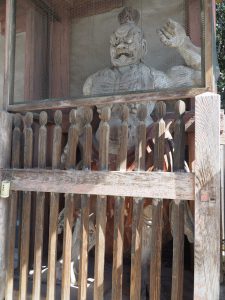

二体の仁王像は明治時代に近くの別のお寺から移されたもので、本来ここにあった仁王像は廃仏毀釈の際売却され、現在はワシントンのフリーア美術館に所蔵されているとのこと。

駐車場を通り北に進むと、左手には不動堂があり不動明王像がお祀りされています。

さらに北に進むと、池を挟んだ奥に本堂が、不動堂の東側、少し高くなったところに中院と三重塔が見えます。

三重塔は平成元年の建立。

中院手前には行基像が立ち境内を見下ろしています。

橋を渡り本堂へ。こちらの本堂は慶安元年(一六四八)の再建と伝わります。

家原寺は聖武天皇の時代に伽藍が整備され勅願所として発展しましたがその後衰退、鎌倉時代の寛元三年(一二四五)叡尊によって再興されました。西大寺のところでも触れたように、叡尊は行基を敬愛しており、家原寺に戒壇を造り、自らが戒師となり受戒を行ってもいます。

上の本堂は文殊堂とも呼ばれ、文殊菩薩像を御本尊としてお祀りしています。行基は東大寺の大仏造営中の天平二十一年(七四九)、奈良の喜光寺で八十一歳で入寂、その後生駒の竹林寺で火葬され埋葬されましたが、生前の功績により朝廷から菩薩の諡号を授けられ、それにより文殊菩薩の化身とも呼ばれるようになりました。生地に建つ家原寺で文殊菩薩をお祀りしているのは、行基をお祀りしているのに等しいのだと思いますが、文殊菩薩といえば知恵を司る仏様ということで、いまは合格祈願のお寺として、受験を控えた人たちが熱心に祈りを捧げるお寺になっています。

受験生たちの祈りはこうしてハンカチに記され、本堂外側の壁面を重なりながら覆い尽くしています。江戸時代、人々が願いを紙に描いて壁に貼っていたものが、次第に壁に直接書く人が現れ、それでは困るのでハンカチを販売し、そこに願いを書くようにしたという経緯だそうで、ハンカチ寺とか落書き寺などと呼ばれることもあります。

受験というと道真公をお祀りする天満宮が知られますが、こうして文殊菩薩(行基菩薩)に祈りを捧げる若者が堺周辺には多くいるようです。初めて目にする光景に圧倒されました。ちなみに文殊菩薩像は秘仏で毎年一月にご開帳になります。写真で見る限りですが美しく気品に満ちた御像です。受験にはもう縁はありませんが、衰える一方の頭をもう一度立て直すためにも、是非一度拝観したいものです。

本堂東には薬師堂があります。家原寺は西国四十九薬師霊場の十五番になっています。堂内には薬師如来像のほか、日光菩薩、月光菩薩、十二神将がお祀りされているとのことですが、拝観はできませんでした。

薬師堂と反対側の本堂西側に、行基菩薩誕生塚があります。

塚の上には小さなお堂があり、中に行基の肖像が掲げられています。冒頭の写真にある銅像は別にして、境内で唯一行基の存在を示す場所です。ここで行基が生を享けたのだなと感慨に浸りたいところですが、正直なところここも含めて境内全体が整備途中かと思うほど殺風景で、もう少し何とかならないものかと残念な気持ちが先に立ってしまいました。

風景は変わっても行基の残した業績に変わりはありません。また別の場所で行基の足跡に出会うのを楽しみに、家原寺を後にしました。

ちなみに毎年秋に奈良で「行基さん大感謝祭」という催しが行われています。行基の功績をもっとわかりやすい形で知ってもらうための活動で、今年は十一月十六日、会場は春日神社境内飛火野です。