二月三日は節分。各地で節分の行事が行われました。節分というと鬼が登場するところが大半ですが、京都市左京区にある須賀神社の主役は懸想文売りです。

水干姿に烏帽子をかぶり顔を隠している男性が、その懸想文売りです。

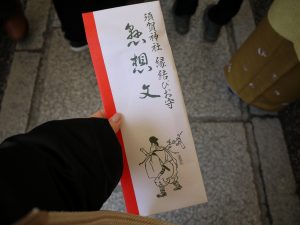

懸想文というのは、懸想を綴った手紙、つまり今でいうラブレターです。

平安時代頃、生活に困窮した公家が懸想文の代筆を始めたのが懸想文売りの起源のようです。当時は相手の顔を見ることなく、恋文によって判断していましたが、識字率が低い当時、手紙を書くことのできない人もいました。そこで教養のある公家がアルバイトとして代筆を始めたのですが、彼らは公家の身分です。素性を隠す必要があったことから、顔まで覆うようになりました。

江戸時代になると、恋文に似せた縁起のよい言葉を書き連ねた懸想文を売るようになりました。懸想文を人知れず鏡台や箪笥の引き出しに入れておくと、顔形が美しくなり、着物が増え、良縁を得られるというので、若い女性たちがこぞって買い求めたといいます。

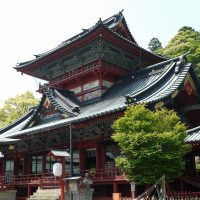

いかにも京都らしいこの習わしは明治時代に一端途切れましたが、縁結びに御利益のある須賀神社が復活させ、今日に至っています。

もはや老年にさしかかろうという年頃ではありますが、縁起物として私も一ついただきました。人知れずしまっておくものですので、中はあえてお見せしません。

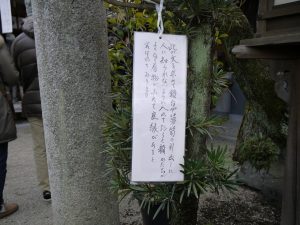

懸想文売りが肩にかけているのは梅の枝です。梅に懸想文をつるして売り歩く。なんとも風雅です。

節分の時期だけ、須賀神社では須賀多餅も売られています。求肥に梅と柚の香りの白餡を包んだ、優しい味の餅菓子です。

懸想文を求めるのはほとんどが女性ですが、須賀神社は交通安全の御利益もある神社、老若男女多くの参拝者が訪れていました。