藤枝は田中城の城下町でもありました。

田中城は四つの曲輪と四つの堀が同心円状に配置された珍しい形をしており、亀城とか亀甲城と呼ばれていました。

当地の豪族一色信茂の居館だったところに、今川義元の命で城が築かれたのが始まりですが、桶狭間の戦いで今川氏が滅びると、城は武田信玄の手に渡ります。信玄は遠江に対する拠点として重視し、三日月堀を作って城を一層強固なものとしました。田中城と呼ばれるようになったのはこの頃からです。

その後城は徳川家康に攻められ開城。江戸時代になると、東海道に近い田中城は駿府の西の守りとして重視され、酒井忠利が初代藩主として入城、城域が拡張整備されました。

家康は晩年鷹狩りと称し、たびたび田中城を訪れています。家康は元和二年(一六一六)四月に亡くなっていますが、同じ年の一月に田中城で食した鯛の天ぷらにあたり腹痛を起こしています。家康の死因は胃がんと言われており、田中城での一件はその前触れだったようです。

城は現存せず、現在田中城跡には小学校や中学校が建っていますが、同心円状の堀や土塁の一部が残っていますし、道をたどるとその形状を今でも感じることができます。たとえば左下の写真は馬出曲輪跡。馬出曲輪とは、城門の外に三日月型の堀と土塁を設け、敵の侵入を防いだもので、武田氏の城に必ず見られたそうです。写真右下は本丸から二番目の二の堀跡。

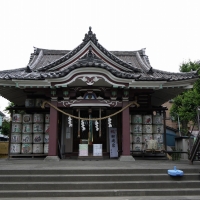

また江戸時代後期に造られた下屋敷跡には庭園が復元され、冒頭の写真にあるような本丸櫓や、茶室(写真左下)、厩、長楽寺村郷蔵(写真右下)などが移築されています。

藤枝の西十数キロのところには大井川が流れていますし、田中城は東海道から近く、城の南東を流れる川によって焼津の港に通じていました。現代人の感覚ですと藤枝の地の利が今ひとつぴんとこないというのが正直なところですが、多くの武将が行き交った戦国時代の駿河の歴史や当地の地勢に思いを致せば、藤枝がいかに要の場所だったかということがわかってきます。