今回は久しぶりに東の話題です。

スイスで暮らす幼なじみがスイス人のご主人と久しぶりに日本に戻ることになり、気候の良い秋の一日、せっかくなので自然と歴史に触れる小旅行をということで、北鎌倉を訪れることにしました。当初私は浄智寺を経て大佛さままで歩き、時間があれば海岸に足を延ばして、江ノ電で鎌倉に戻ってくるのはどうかと思っていたのですが、北鎌倉駅で電車を降り、最初に円覚寺に立ち寄ったところ、ご主人のC氏が円覚寺にすっかり魅せられ動かなくなってしまい、気がつけばお昼も食べず三時間近くが経過していました。

せっかく来たのだからとつい欲張ってしまうのが私の悪い癖で、一人ならお昼もそこそこにいくつものお寺を駆けまわったでしょうが、この日はC氏のおかげで思ってもいなかったスローペースの旅になりました。でもそれがよかった。そのときの思い出は名月のように静かで強い輝きを放ちながら、私の記憶に強く刻まれました。物静かで繊細な感性を持つスイス人が、日本の古寺に心から興味を持ってくれたことは何より嬉しいことでしたし、一箇所にじっくり腰を据えて午前から午後にかけての光の移ろいを見ながら、あるまとまった時間を過ごす大切さや楽しさを、教えられたような気がします。Vielen Dank!

円覚寺は鎌倉幕府第八代執権北条時宗が、弘安五年(一二八二)に創建したと伝わる臨済宗の古刹です。

北条時宗は第五代執権北条時頼の嫡男として生まれ、早くから周囲の期待を背負っていましたが、文永五年(一二六八)十八歳の若さで第八代執権に就任する頃からモンゴル帝国による圧力が高まり、就任して間もなく二度にわたる元寇に立ち向かいました。最初の元寇は一二七四年(文永の役)、二度目は一二八一年(弘安の役)で、いずれも神風(台風)に助けられていますが、元の軍船は壊滅的な被害を被り多数の犠牲者が出ました。

時宗は父・時頼と親交のあった蘭渓道隆らから禅の教えを受けたこともあり、信心深かったのでしょう、敵味方の区別なく犠牲者全員の霊を弔うべく中国(宋)から無学祖元を招き、円覚寺が創建されました。弘安の役の翌年のことです。

時宗は円覚寺創建から二年後の弘安七年(一二八四)、わずか三十二歳で病により死去、円覚寺に葬られました。

円覚寺は正式には瑞鹿山円覚興聖禅寺といいます。山号の瑞鹿山(めでたい鹿の山)は、落慶法要の際に無学祖元禅師の法話を聞こうと白鹿が集まったという逸話に由来すると言われ、背後の山の名前ではないようですが、それはともかく円覚寺は石段上にある総門をくぐってからも、さらに山懐に潜り込むような地形に伽藍が配置されています。

鎌倉は南が相模湾に向かって開けていますが、それ以外の三方は山に囲まれた要害の地で、その山々には襞のようにいくつもの谷が入り組んでいます。鎌倉にある寺の多くは谷戸と呼ばれるその谷筋にあります。ここ円覚寺もその一つ。

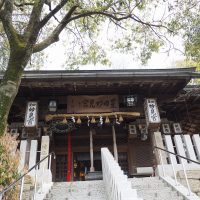

こちらが石段上の総門で、ここをくぐると壮大な三門(写真下と冒頭の写真)が見えてきます。

円覚寺はたびたび火災に遭っています。こちらの三門も天明五年(一七八五)の再建ですが、桁行三間(およそ十一メートル)、梁行二間(およそ六、四メートル)の二重楼門は圧倒的な存在感で私たちを迎えてくれます。

ちなみに夏目漱石は神経衰弱に悩まされ、明治二十七年(一八九四)の暮れから翌年一月まで、円覚寺の塔頭・帰源院に滞在していました。

山門を入ると、左右には大きな杉があって、高く空を遮っているために、路が急に暗くなった。その陰気な空気に触れた時、宗助は世の中と寺の中との区別を急に覚った。静かな境内の入口に立った彼は、始めて風邪を意識する場合に似た一種の悪寒を催した。

これは『門』の一節。

三門は空門、夢相門、無願門の三解脱門を表します。つまりこの門をくぐることで、娑婆世界を裁ち切り、清浄な気持ちで諸堂に参拝できるということですが、漱石はまさにそのことを宗助を通じて記しています。

上層部には十一面観音や十六羅漢がお祀りされているのだとか。禅寺の粋を凝縮したような三門をゆっくりとくぐり、境内奥へと進みます。

こちらは仏殿。関東大震災で倒壊し、昭和三十九年(一九六四)に鉄筋コンクリート造りで再建されました。鉄筋のお堂は中に入ってもどこか冷たい感じがしますが、ここにお祀りされている御本尊の宝冠釈迦如来坐像はお釈迦様が宝冠を被ったとても珍しいお姿です。頭部が鎌倉時代、胴部は江戸時代の作とのこと。

円覚寺は禅寺らしく、三門から一直線上に主要伽藍が配置され、その両側に塔頭や道場が並んでいます。

山に向かって延びる一直線の参道。谷戸の地形が感じられる場所です。

仏殿の先には大方丈。こちらは大方丈の唐門とその細部の意匠ですが、こうした細部の一つ一つがC氏には新鮮で魅力的だったようです。とくにこの浮き彫りは見事で、日本人の私たちも思わず見入りました。

大方丈からさらに奥に進むと、舎利殿や開基廟などがあります。

こちらは舎利殿。源実朝が宋から請来した仏舎利を安置しているそうです。神奈川県内で唯一の国宝建築です。

こちらは北条時宗の廟所である開基廟。仏日庵という塔頭内にあり、ここには九代執権貞時や十四代高時も合祀されています。

境内には道場も点在しており、一般人向けの座禅の会も行われています。

禅宗における悟りは、言葉による伝達ではなく、自らの体をもって感覚的に受け継がれていくと言われます。建築、庭園、自然、座禅…そういった一つ一つの体験が修行であり、いつか悟りの境地に達することができると考えるなら、この日円覚寺の境内で主に建築をつぶさに観察し心に留めたC氏は、小さな修行の一歩を踏み出したと言えるのかもしれません。でも実際C氏はこの日の行動が修行の一つだったなどとはこれっぽちも思っていないでしょう。無意識のうちに心で観る行為を続けられるところに、私はつくづく感心させられ、豊かな感性こそが文化伝承の鍵になるような気がしました。人種の違い、国の違いは関係ないのです。