二十四節気では八月七日が立秋、秋の季節に入りました。立秋に続き、八月二十三日から処暑、九月七日から白露、九月二十三日から秋分…というように、およそ半月ごとに小刻みに暦が進み秋が深まっていきます。立秋は秋の気配が立ち始める秋の入り口で日中の暑さは相変わらずですが、数日前から日が暮れると風が涼しく感じられます。季節は確実に進んでいるようです。

立秋の前夜、京都の下鴨神社(正式には賀茂御祖神社)で夏越神事が執り行われました。裸男たちが斎矢を取り合う神事もあることから、矢取神事とも呼ばれます。

旧暦では四、五、六月が夏です。旧暦は新暦の約一月遅れになりますので、現在の五、六、七月に当たります。夏が終わり秋を迎えるにあたり、それまでに付いた穢れを祓い清めるのが夏越の神事ということで、今年もその時期私は茅の輪をくぐってお参りし水無月をいただきましたが、下鴨神社の夏越神事は旧暦に基づいていることから、八月頭のこの時期に行われます。

ちなみに下鴨神社では夏の土用丑の日の前後十日間、境内の御手洗池に足をつける足つけ神事(みたらし祭)が行われます。御手洗池は境内の東にある井上社(写真下)の手前にある池で、この池の水はかつて夏の土用の時期に井上社の下から湧き出ていたと伝わります。夏の土用は立秋前の約十八日間を指し、今年のみたらし祭は七月十八日から二十七日に行われました。暑い時期ということもあり多くの人がこの涼やかな神事に参加したようですが、これも水によるお祓いです。

今回取り上げる夏越神事も御手洗池と井上社で執り行われます。日の落ちかかる夕刻、ときおり涼風の吹く糺の森を抜け下鴨神社に向かいました。

時刻は六時を回り、楼門を飾る提灯に灯りがともり始めています。

図らずも、今年二度目の茅の輪くぐりですが、一度では祓いきれない厄がついていたようですのでちょうどよかったように思います。ここで完全に振り落とし、今年の残りを健康に過ごせるよう、祈りの気持ちをこめ左回りから右回り、そしてもう一度左を回って境内へ。

下鴨神社の夏越神事では、裸男たちが斎矢を奪い合う矢取神事も同時に行われます。矢取神事は、東殿の御祭神玉依媛命にまつわる次のような故事に由来するといいます。玉依媛命が賀茂川の上流で身を清めていたとき朱塗りの矢が流れてきたことから、持ち帰り床に置いたところ、矢は美しい男神になりやがて二神は結婚、上賀茂神社の御祭神である賀茂別雷神が誕生したというものです。

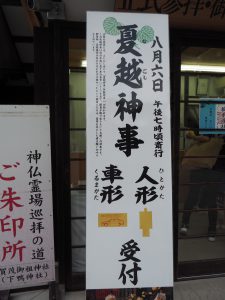

まずは自身の穢れを祓っていただくため、人の形をした紙に名前と年齢を記して息を吹きかけ、穢れを人形に移します。それを箱に納め、神事が行われる井上社と御手洗池のある境内の東へ。

池の前にはすでに幾重にも人垣ができていました。かろうじて空いたスペースを見つけ、人の頭ごしに神事が行われる斎場を見渡すと、まず目に入るのは御手洗池の中央に立てられた斎矢です。竹でできた斎串に御幣が挟まれています。本来斎串は神様の依り代です。神事の由来となっている玉依媛命にまつわる矢の話を元に、斎串を矢に見立てているのだと思いますが、神様の依り代としての意味も当然あるはずです。

中央に背の高い斎矢が二本、その周りを四十八本の斎矢が取り囲んでいます。後ほどこれを裸男たちが奪い合うことになります。

しばらくすると神職の方たちが来られ、井上社でお祓いの神事が始まりました。

井上社は祓えの神様である瀬織津姫命を御祭神としてお祀りしています。祝詞の奏上、神饌のお供えに続き、参拝者たちにもお祓いをしてくださいます。井上社の神事が滞りなく終わると、神職の方たちが退場され、池の周りに火が入りました。

その頃本殿でも神事が執り行われ、矢取神事に参加する裸男たちも本殿にお参りをしているようでした。

気づけば日もすっかり暮れ、かがり火の炎が際だって見えます。人いきれで汗が止まらず何度も顔を拭っていると、時折風が吹き抜けていきます。この風にどれほど救われたことか。

待つこと半時間ほど。本殿での神事を終えた神職たちがしずしずと斎場に入り、程なくして神事が始まりました。

静寂に包まれた斎場。一人の神職が御手洗池の前に進むと、池に向かってお祓い。その後参列者たちもお祓いを受けます。大祓の詞が浪々と斎場に響く間、人々は身じろぎもせず頭を垂れています。

一連の神事が終わり、頭を上げ一呼吸おいた直後、裸男たちの登場で静寂が破られました。いよいよ神事のクライマックスの始まりです。

裸男たちはエッサエッサというかけ声とともに小走りに御手洗池の周りに集結し、池の南北に整列していきます。

神職により人形(あるいは車形)が納められた箱が、池に向けて差し出されたかと思うと

一斉に人形が池に撒かれました。何の合図もない、突然の始まりに驚きましたが、私たちの穢れを移された人形は、黄金の木の葉が風に吹かれて舞っているようで、それは美しい光景でした。と同時に、裸男たちは斎竹目がけて池に飛び込み、水しぶきを上げながら奪い合っています。

人形が宙を舞う中、裸男たちが斎竹を奪い合うという、かつて見たことのない祓えの神事はあっという間に終わりました。その間わずか数十秒。

矢取神事に登場した裸男は、十代ぐらいの若者でした。斎竹を手にすることができた裸男もいる一方で、手に何も持っていない裸男も。役目を終えた裸男たちは瞬く間にその場から姿を消し、後に残ったのは池を埋めつくさんばかりの人形でした。

矢取神事は玉依媛にまつわる話に由来するということですが、裸男たちが御手洗池に飛び込むことは禊ぎでもありますので、井上社への祈りに始まるこの一連の神事は形の異なるお祓いが複合した唯一無二のものに思えます。小一時間にわたって行われたお祓い神事の間、辺りを包み込んでいた静寂が、最後の矢取神事で打ち破られたことで、簡単には落としきれない厄まできれいさっぱり祓い落とされたようです。

ちなみに神事は引き続き別の場所で行われます。

それは糺の森の河合神社に近い、瀬見の小川の前。下の写真は行きがけに目にした斎場の様子です。矢取神事の斎矢とは形が異なりますが、ここにも小川に沿って御幣の付いた串が立てられていました。

御手洗池の神事を終えた神職たちは、すぐさまこちらへ移動すると、瀬見の小川に立てられた斎串を前に神事が始まりました。

玉依媛命が川遊びをしていたという川は、瀬見の小川と伝わります。実際にこの場所だったかどうかはともかく、ここもまた穢れを祓う重要な場所のようです。水(賀茂川、鴨川)にゆかりの深いお社ならではの清らかな神事に身を置かせていただき、軽やかな気持ちで家路につきました。