大覚寺の前身は嵯峨天皇の離宮嵯峨院でした。大沢池はその庭園の池として造られたもの。離宮は大沢池の北側にあったと言われます。どこにどのような建物があったのか知るよしもありませんが、池の周りに嵯峨院時代の遺構がわずかながら残っています。伽藍の拝観を終えた後、五大堂の濡れ縁から庭に下り、大沢池に沿って歩きました。

大沢池は中国の洞庭湖になぞらえ庭湖とも呼ばれます。池をとりまく庭園は各所に名石が配された林泉式の名園で、月見の名所でもありました。嵯峨天皇も折に触れここで舟遊びをされたようです。現在の大沢池はほぼ当時のままとのことで、平安時代初期の庭園遺構として貴重です。池の周りには、神社やお堂などもあります。伽藍が立ち並ぶ境内と趣は異なりますが、随所に祈り、信仰を感じることができます。

濡れ縁から庭に下りると、まず目に入るのが五社明神の石の鳥居です。

五社明神は嵯峨院の鎮守として、空海が伊勢外宮、伊勢内宮、八幡宮、春日宮、住吉宮の神々を勧進しお祀りしたと伝わります。

最近修復工事を終えたばかりの新しい社殿です。空海の思いが刻まれたお社に手を合わせ、小径を北へ。

松の後ろに小さなお堂があります。嵯峨院時代に空海が建立した五覚院(持仏堂)の閼伽井として、空海が自ら掘ったという井戸にちなみ閼伽堂と呼ばれます。

閼伽堂の北にもお堂がいくつか並んでいます。最も目につくのは、朱色の多宝塔。心経宝塔といい、嵯峨天皇心経写経一一五〇年を記念し、昭和四二年(一九六七)に建立された建物です。基壇には信者による一字一石写経が納められ、秘鍵大師尊像がお祀りされています。秘鍵大師尊像とは、空海が文殊菩薩の利剣を手に嵯峨天皇に般若心経の功徳について説く姿とのことで、ここでも空海の存在が感じられます。

心経宝塔の西に並ぶお堂は蓮華殿、聖天堂、大日堂。写真下は聖天堂、もともと池の南西にありましたが昭和三十七年にここに移築されています。

心経宝塔から池に目を向けると、手前には放生池、その奥に大沢池が広がっています。

放生池の北に二間四方の護摩堂、さらにその北に石仏があります。

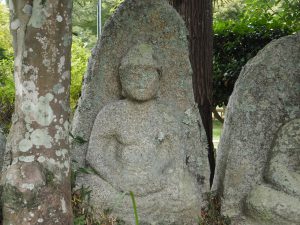

鬱蒼と茂る樹木の下に並ぶ石仏は二十数体。鎌倉時代のものが中心ですが、平安時代に遡るものもあるようです。

花崗岩でできた石仏は風化により凹凸がはっきりしません。風化が時間の経過を語っていますが、じっと見ていると表情が現れ出てくるような気がします。誰がどのような思いで石仏を刻みここに安置したのでしょう。石仏が主に造られたと考えられる鎌倉時代、大覚寺は後嵯峨、亀山、後宇多と三代にわたり法皇を門跡に迎えています。とくに後宇多法皇は大覚寺中興の祖と言われるように、新たに伽藍を造営して復興に尽力されています。大覚寺で院政を行ったことから嵯峨御所と呼ばれたのもこの時代です。そうした中興の時代をこれらの石仏は知っているのでしょうか。石の風化に時間の重さを感じます。

石仏群から東に進むと朱色の橋が見えてきます。この先は大沢池に浮かぶ天神島です。

天神島の中央には菅原道真をお祀りする天神社があります。

嵯峨天皇による嵯峨院は貞観十八年(八七六)に清和天皇の勅許を得て大覚寺となりますが、道真公はその際天皇への上奏文を起草するなど大覚寺創建に関わり、創建後に俗別当を務めたことから、こうしてお祀りされているようです。

ちなみに天神島は初代門跡の恒寂入道親王と母である淳和太后(正子内親王)の墓所ではないかという説があるようです。恒寂入道親王は恒貞親王の時代に承和の変により皇太子を廃され出家して恒寂となられました。母の正子内親王も親王の廃太子の後出家しています。悲運の母子の鎮魂を願い、道真公をお祀りしたということですが、果たしてどうなのでしょうか。

天神島はここまでで、名古曾橋を渡りまた庭園に戻ります。すると池の中にもう一つ島(写真下)が見えます。

菊ヶ島と呼ばれますが、その由来はここに嵯峨菊が咲いていたことによるようで、嵯峨天皇はこの小島に咲く菊を手折り、花瓶に挿されたとのことで、それが生け花の嵯峨御流の始まりと伝わります。

菊ヶ島の近くには、庭湖石と呼ばれる石が見えます。この日は睡蓮や菱が水面を覆い、石が見えにくくなっていますが、これは巨勢金岡が立てたとされるものです。巨勢金岡は平安時代の初めに宮廷画家として活躍した貴族で、貞観年間に神泉苑を監修したと伝わります。道真と親交があったとも言われますので、大沢池に金岡が関わったとしても不思議ではありません。嵯峨御流の生け花では、守りたい風景や取り戻したい心象風景を「景色いけ」という生け花の型として伝え残していますが、その発祥となったのが天神島と菊ヶ島、そして庭湖石とそれを取り巻く景色とのことです。大沢池は単なる庭の池ではなく、嵯峨天皇と空海の祈りの空間を構成するもので、それを取り巻く自然を後世の人たちが手を入れ大切にすることで、そのときどきの景色が生み出されている、その精神を生け花で表現するということなのでしょう。生け花の精神的な奥深さを大沢池で教えられたようです。

池の北側の先に広々とした空間が拡がっています。その最北に名古曾の滝跡と中世の遣り水跡があります。滝は嵯峨院の時代に造られたものですが、藤原公任による有名な歌にあるようにすでに平安時代中期にはすでに枯れていたようです。名古曾の滝というのは、もちろんこの歌に由来します。

滝の音は 絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ

滝石組は当時のもので、滝に通じる手前には中世の遣り水跡も。『今昔物語』によると平安初期の宮廷画家で貴族の百済河成によって造られたものです。水の流れる様子を想像するしかありませんが、豊かな水量を持つ滝、広大な大沢池と、嵯峨院の庭は水に重きをおいた庭だったような気がします。

わかりにくいですが、池に近いこちらが平安時代の遣り水跡。奥の滝から蛇行しながら池へと続いていました。

池には蓮に加え菱が大繁殖し、水面のかなりの部分を覆っていました。来月には観月の会が行われるので、池に映る月を愛でることができるよう、それまで人海戦術で可能な限り菱を取り除くそうです。

池に周りの風景が映り込むのははやりいいものです。水面に映じる月、美しいことでしょう。

最後に川のことを。

大沢池の周回が終わりに近づく頃、川のせせらぎが耳に入ってきます。庭園の出入り口にあたる大沢門から(写真上)も、また大覚寺の入り口である表門に向かうときも(写真下)、小川を目にしました。

この川は有栖川といって、大覚寺の北の観空寺谷に発し、大覚寺の北西で二筋に分かれて寺域を取り巻くように流れています。この川の水の一部は、放生池と大沢池の源にもなっています。嵯峨天皇と空海の祈りの空間を潤した水はこの先嵯峨野を通り、桂川に注ぎますが、有栖川の周辺には斎王が潔斎し留まる野宮跡とされる場所があります。聖なる水は神仏を問わず穢れを祓う力があるようです。川の周りにも歴史的に大切な場所がいくつもありますので、折に触れ訪れたいと思っています。