連日の猛暑で外を歩き廻ることができませんが、体の自由がきかない分、しきりと涼しげな水や森の風景が脳裏に浮かびます。体に籠もった熱を発散させようと、脳が無意識のうちに引き出しの中から映像を送り出しててくれるようです。そうやって走馬燈のように次々と脳裏に現れる水の風景は、洛北志明院の苔むした岩壁を伝う清冽な清水、雲ヶ畑で岩の上を踊りながら流れ下る祖父谷川、峰定寺に近い花脊を潤す寺谷川、広河原で祖霊を送る松上げの炎を映し出す大堰川、鞍馬の集落を流れる鞍馬川、そして貴船神社の奥宮から本殿に沿って走る貴船川。いずれも洛北の深い山々を縫い都へと流れ下る川の風景です。大堰川以外は賀茂川の支流で、これらは最後賀茂川に集められ都を潤す大切な水源です。

そうした水の豊かなところには水への信仰がおのずと発生します。水を司る神に感謝し、またときに暴れる川を制することを願う気持ちは、たとえば貴船神社で行われる六月の貴船祭、七月の水まつりで随所に見て取ることができます。もうかれこれ二十年近く前になりますが貴船祭を見に行きました。この祭は元々旧暦の四月と十一月に行われていた御更衣祭が起源で、明治に入り上賀茂神社から独立したのを機に六月に行われるようになったもので、青葉の美しい季節に御祭神の分霊を乗せた御神輿が貴船川に沿った町内を巡行する様子は勇壮でありながら清々しくいまも鮮やかに記憶に残っています。これらの祭を通じて貴船の地と水との関わり、信仰の歴史を垣間見たようでした。御神輿に遷された御祭神とは高龗神。『日本書記』において、火の神・軻遇突智を生んだことで伊弉冉尊が焼け死んでしまったことを怒った伊弉諾尊が、軻遇突智を斬り殺した結果生まれた三柱の一柱で、火を鎮める水の神様です。

貴船神社がいつ頃創建されたのか確かななことはわかりません。神社には玉依姫命(神武天皇の母)が舟で大阪湾から淀川、鴨川、貴船川と遡り現在の奥宮の辺りに湧き出る清水を見出し、そこに祠を建て水神をお祀りしたことに始まるという言い伝えがありますが、それはそれとして古くから水神信仰のある土地だったのだと思います。貴船神社では高龗神と共に闇龗神も同じ神様としてお祀りしています。龗は龍の古語で、高は山、闇は谷を意味し、高龗神は山に棲む龍神、闇龗神は谷に棲む龍神です。貴船祭では出雲神楽の奉納が行われ八岐大蛇が登場しますが、この地における龍神信仰の歴史や出雲との関わりを伝えているような気がします。

去る六月二十日、鞍馬寺で竹伐り会式が行われました。貴船神社もそうですが鞍馬寺も出町柳から叡電に乗れば簡単に行けるはずなのに、体力気力に加え気候などの条件が揃っていないとなかなか足が向きません。実際の距離に加え、気持ちの面でもどこか距離感が生じてしまうのです。そんなわけで久しく遠のいていたところ、今年の六月二十日は絶好の鞍馬詣日よりでした。

竹伐り会式は、僧兵姿の法師たちが近江座と丹波座の二組に分かれ、大蛇に見立てた大竹を三段に伐る速さを競うもので、勝った方の地域が豊作になると言われています。その勇壮な様子を見ようと、この日は多くの人が鞍馬山を目指しました。私もその一人で、真夏さながらの炎天下一時間以上に及ぶ儀式を最後まで見届けることができてよかったと思っていますが、竹伐り会式が竹を伐る速さを競い、豊作を占う意味合いの行事になったのは江戸時代あたりからのことで、本来は水への感謝を伝え災いを絶ち繁栄を願うものでした。

花脊付近に発し南西に流れ下るのが鞍馬川、芹生峠付近に発し南東に流れるのが貴船川。間に鞍馬山が聳えています。鞍馬寺は鞍馬山の中腹にあり、山道を三十分ほど南西に歩けば貴船神社に至るというように、貴船神社と鞍馬寺は二つの川に囲まれた一つの大きな聖域にあり、鞍馬寺の歴史には貴船の神様が深く関係しています。それぞれの歴史を照らし合わせると、鞍馬寺の竹伐り会式のことがもう少しよくわかるかもしれません。

貴船神社は先ほど触れたように玉依姫命が水神をお祀りしたことに始まると伝わります。他方鞍馬寺は、『鞍馬蓋寺縁起』の開創説話として、奈良時代の宝亀元年(七七〇)、鑑真の高弟・鑑禎が夢のお告げで鞍馬山を訪れ、草庵を結び毘沙門天像をお祀りしたことに始まると伝えていますが、この話は他書には記されていないため、『今昔物語集』『扶桑略記』に記されている以下の話の方が史実に近いのかもしれません。

延暦十五年(七九六)、藤原南家出身で平安遷都の際に造東寺長官を務めた藤原伊勢人が、自身の信仰する千手観音菩薩をお祀りする寺を建てたいと思っていたところ、都の北の霊山に伽藍を建てるようにと夢のお告げがあり、白馬を放ち後を追いかけたところ鞍馬山に至りました。そこには既に毘沙門天をお祀りする祠があり、自分がお祀りしたい観音とは違うので不思議に思っていると、また夢に童子が現れ、観音も毘沙門天も元は一つだと告げたことから、精舎を建て観音像と毘沙門天をお祀りした、それが鞍馬寺の始まりとのことです。藤原伊勢人のこの話は、『日本後記』にも記されていて、そちらでは夢に現れたのは貴船の神で、伊勢人は貴船明神つまり高龗神の託宣によって鞍馬山に導かれていますが、これは鞍馬寺と貴船の神との繋がりを伝えていることに加え、都にとって命の源となる水源に鎮座していた固有の神と観音信仰が接近し融合していったことを伝えるもので興味を覚えます。またこの話は、当時の寺院建設をめぐる事情も暗示しているようです。桓武天皇は清水寺のような例外を除き、私寺の建設を禁じていましたが、藤原伊勢人が希望していたのはまさに自身が信仰する千手観音像をお祀りする私寺の建立でした。ところが鞍馬山に着いてみると、北方の守護神である毘沙門天がすでにお祀りされていたことから、毘沙門天を御本尊とすることで皇城鎮護を表向きの名目にし、鞍馬寺を建立したということです。

このように貴船明神の導きのもと建立された鞍馬寺は次第に都人に知られるようになり、平安時代中頃には鞍馬詣が盛んに行われました。清少納言が『枕草子』で鞍馬の九十九折りの道を「近うて遠きもの、くらまのつづらをりといふ道」と記したのは有名です。九世紀末の寛平年間に東寺の僧・峯延が鞍馬寺に入り、その頃から真言律宗になります。今回話題にする竹伐り会式は、峯延の次のような故事に由来すると伝わります。

あるとき峯延が北の峯で修行をしていると大蛇が現れ上人を飲み込もうとしました。上人が真言を唱えたところその大蛇は息絶え、朝廷から遣わされた人夫五十人によって伐られ龍ヶ嶽に捨てられました。その後また別の大蛇が現れたので上人が説法をすると、鞍馬山の御香水を守ることを誓ったため、閼伽井護法善神としてお祀りしました。退治された大蛇は雄、お祀りされた大蛇は雌で、後者は現在本殿金堂の東にある閼伽井護法善神社にお祀りされています。大蛇は水を司る龍神ですが、荒ぶる面も持ち合わせています。竹伐り会式で雄雌の大蛇になぞらえ竹を用意するのは、水神のそうした両面が表されているように思います。

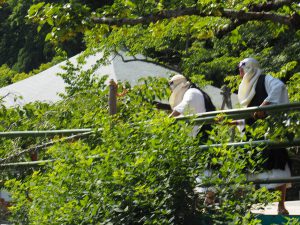

竹伐り会式は午後二時に始まります。伐り役を務めるのは、大惣法師仲間と呼ばれる人たちです。かつて鞍馬の僧兵として鞍馬寺に奉仕した家柄で、法師の称号を持っているそうです。五条袈裟を頭にかぶったまさに僧兵を思わせる出で立ちで、竹伐り会式に先立ち精進潔斎し身を清めています。法螺貝の音に導かれ、大惣法師仲間が稚児と共に本殿に向かいます。

それに合わせ本坊から導師や僧侶らが本殿に入り、両者が出会う「出会いの儀」が行われると、大惣法師仲間たちは近江座と丹波座に分かれます。

向かって右が近江座、左が丹波座です。

稚児が竹伐り役に挨拶をする「七度半の使い」と呼ばれる儀式の後、竹伐り会式の準備として竹の長さを揃え伐る「竹ならし」が行われます。

竹は本殿金堂両側に用意されています。太い竹が雄、細い竹が雌で、雌の竹は根が付いたままの状態で、会式が終わると山に戻されるそうです。

冒頭の写真と下が竹ならしの様子です。

かけ声と共に全身を使って竹を伐っている姿は勇壮で、独特の出で立ちもあって牛若丸が鞍馬山で修行をした時代が甦ります。

この間、僧侶らが閼伽井護法善神社にお参りする社参の儀が行われ、一行が本殿に戻ると竹伐り会式の秘法が修されます。

本殿前では南天招福の舞が奉納されます。南天は難を転じるということで、法師たちも腰に南天の葉を付けています。

舞楽の奉納が終わると、いよいよ速さを競う竹伐り会式です。

導師が檜扇を開いて三度上下させ、三度目の檜扇が上がったのを合図に勝負伐りが始まります。

すさまじい勢いで山刀を振り下ろし、竹を三つに伐っていくのですが、その際響き渡るカンカンという音と山刀の勢いに圧倒され写真を撮り損ないました。その間数十秒。竹ならしのときの伐り方と違い、すさまじい速さで山刀が振り下ろされる様は、単なる力勝負ではなく、災禍を断ち切り福を招くための祈念のようです。

雄の大蛇を切り刻んだ故事によるものとのことですが、鞍馬山はかつて山伏が修行をする修行場だったので、竹を伐る速さを競うというのは、山伏の験比べを伝えてもいるのではないでしょうか。伐った竹を手に本坊へと駆けていく様は、まさに山を駆け巡る修験者のようでもありました。ちなみに今年は丹波座の勝ちでした。

現在の竹伐り会式は勇壮で見せ場が多く、また競うという点もわかりやすく見映えのする儀式ですが、様々な歴史の断片が盛り込まれており、水神、龍神、修験、観音、毘沙門天が複雑に絡み合った歴史的経緯を持つ鞍馬寺らしい儀式に思えます。

九十九折の山道を下りながら、つくづく鞍馬は暗間であり暗魔であるのだなと。

鞍馬は貴船と共に懐の深い土地です。機会を改めまたこの地を訪ね直し、鞍馬寺としてまた貴船神社として取り上げたいと思っています。