生駒山地は標高四百メートル前後の山々が連なる丘陵で、全体として東の奈良県側のほうが西の大阪側に比べて傾斜がなだらかです。主峰生駒山は標高六四二メートル、南に向かって標高を下げながら高安山、信貴山と続きます。

朝護孫子寺のある信貴山は、生駒山地の南端にあって、二つの峰を持っています。どちらも標高は四百メートルほど。朝護孫子寺は奈良県側の中腹、平群町にあります。

朝護孫子寺の創建時期について、詳細は不明です。寺では聖徳太子が物部守屋討伐の戦勝祈願を行った際、寅の年、寅の月、寅の日、寅の刻に毘沙門天が現れ、その加護によって勝利を得たと伝え、後に太子が山中の盤石に伽藍を建て自作の毘沙門天を安置した際「信ずべし貴ぶべし山」ということで信貴山と名付けられたとのことですが、これは後世の作り話と考えたほうがよさそうです。

平安時代には醍醐天皇の病気平癒を願い、勅命によって命蓮上人が毘沙門天に祈願したところ、病が癒えたことから、朝廷を子々孫々にわたり守護するようにという願いをこめ、朝護孫子寺という名を賜ったとのことで、命蓮が中興の祖とされています。平安時代の『扶桑略記』第二十四の裏書きには、「河内国志貴山寺住沙弥命蓮」が醍醐天皇の病気平癒を願って祈祷したことが書かれているので、このあたりからが史実ということになるのでしょう。いずれにしても、生駒山中にある宝山寺同様、ここも山の巨岩信仰に発すると考えられます。

ところで醍醐天皇のために祈祷したと伝わる命蓮という僧については、先ほどの『扶桑略記』のほか、命蓮自身の署名がある『信貴山寺資材宝物帳』にその存在や行動が記されているだけですが、『宝物帳』によれば若い頃に信貴山に入った命蓮は、修行僧として一生を山で過ごし、その間に寺院としての形態が整っていったようです。

その命蓮といって思い浮かぶのが、国宝の信貴山縁起です。信貴山縁起絵巻とも言われるこの絵巻は、山崎長者の巻、延喜加持の巻、尼公の巻の三巻から成り、社寺縁起というより、命蓮に関する説話というべき内容で、とくに初めの山崎長者の巻で語られる奇跡譚は、絵師の巧みな筆さばきと相まって、惹き込まれてしまいます。

有名な話なのでご存じの方も多いと思いますが、山崎長者の巻はこのような話です。

昔、信濃国に命蓮という法師がいた。法師は東大寺で受戒しようと奈良に上がり、受戒を済ませると、そのまま未申(西南)方向の山中に住まい、毘沙門堂を建てて修行に励んだ。法師はその後一度も下山することなく、食べ物など入用のものは、麓に住む長者のところに法力で鉢を飛ばして取り寄せていた。あるとき長者は、いつものように飛んできた鉢を、貪欲な鉢だとして何も入れずに倉の隅に転がしておいたところ、突然倉が宙に浮き、倉から鉢が出てくると、鉢は倉を上に乗せて山の彼方に飛んでいってしまった。驚き慌てた長者らは、倉を追って法師の住む山中にたどり着き、法師に倉を返してほしいと嘆願し、米俵だけ返してもらえることになった。法師はまた法力で、米俵を長者の家に送り返した。

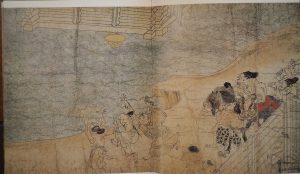

下の絵は、倉が鉢に乗って川の上を飛んでいる場面。大げさなまでの驚きの描写は躍動感に溢れ、奇想天外な話を一層強く印象づけてくれます。

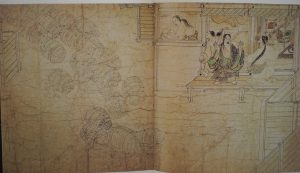

またこちらは、米俵が戻ってくる場面。オーバーな表情がユーモラスです。(図版は中央公論社の「日本の絵巻4 信貴山縁起」から撮りました。)

続く延喜加持の巻は命蓮の加持祈祷によって醍醐天皇の病が癒える話、尼公の巻は蓮命の姉の尼公が、信濃国から信貴山まで蓮命に会いにやってくる話で、いずれも最初の巻に劣らず印象深いものです。

この絵巻、現物は奈良国立博物館に寄託されていて、朝護孫子寺境内の霊宝館では複製が展示されています。三年前に絵巻のすべてを公開するという史上初の展覧会が奈良博であったのですが、あいにく見逃してしまいました。またの機会を待ちたいと思いますが、本などの印刷物ではあっても、画面に漲る躍動感や自然描写の迫力などは充分に感じることができ、非凡な画家の手によることは一目瞭然です。この絵巻が作られたのは、平安時代後期とされ、作者は不詳ですが、後白河法皇が制作に関与したのではないかという説もあります。後白河法皇は蓮華王院(三十三間堂)に宝庫を建て、収集した珍宝を収めたとされ、その中には多くの絵巻も含まれていました。信貴山縁起がそこにあったかどうかはわかりませんが、後白河法皇は信貴山に篤い信仰を寄せていたようですので、縁起作成に法皇が関わっていた可能性もまんざら否定できないように思えます。

縁起絵巻については話が尽きませんので、この辺で終わりにし、境内の様子に眼を向けてみましょう。

仁王門をくぐると、参道の両側は夥しい数の石灯籠が並んでいます。

下の写真にあるような鳥居も、参道を歩いていると幾度となく眼にします。石灯籠や鳥居に刻まれた寄進者の住所氏名を見ていくと、関西在住者が多いのは当然ながら、東海や関東、中国地方からの寄進もそれなりにあり、信貴山の信仰が全国に拡がっているのがわかります。

石灯籠を見ながら参道を進むと、長さ六メートルの巨大な寅が。これも信者からの寄進だそうで、寅年の年賀状にこの寅の写真が使われるほどの人気者になっています。

寛政五年(一七九三)に再建された赤門をくぐると、参道は上り坂になります。

参道は枝分かれしながら山をめぐり、やがて本堂に到ります。その途中、山腹に塔頭が身を寄せ合うように建ち並んでいる光景には圧倒されます。

急な石段を上った先にあるのが御本尊毘沙門天をお祀りする本堂です。南が正面。せり出した舞台からは、王子や斑鳩の風景が一望できます。

お詣りを済ませ、眼下の風景に眼を遊ばせていると、内陣から読経の声が外に漏れ聞こえてきました。西側の日陰に腰掛け、しばらく読経の声に聞き入っていると、回廊を吹き抜ける初夏の風に乗って、その声が先ほどより大きく感じられました。

多宝塔からさらに三十分ほど山を上ると信貴山頂で、そこには大和の戦国大名松永久秀が大和支配の拠点とした信貴山城がありました。現在は碑が立っているだけのようですが、信貴山が要害の地であったことを伝える大切な史跡ですので、機会を改め山頂まで行ってみたいと思っています。

ちなみに同じく山頂には、空鉢護法堂というのがあります。空鉢とは、言うまでもなく信貴山縁起絵巻に出てくる鉢に由来するもので、お祀りしている空鉢護法の神とは、欲しいものを何でも鉢を用いて運んできてくれるという、なんとも都合のいい神様です。空鉢護法堂がいつからあるのかわかりませんが、熱心にお詣りする人が絶えないそうです。こういう信仰があると知り、これぞ生駒山地の面白いところだなと思わずにはいられませんし、ますます山頂を目指さないわけにはいかなくなりました。