前回大覚寺の宵弘法について投稿しましたが法要の様子が中心でしたので、今回は伽藍や大沢池のことを。

嵐山や嵯峨野は自然が間近にあって風光明媚、史跡も多く点在しているので折に触れ訪れたい場所ですが、このところあまりにも人が多いのが難点です。この日も渡月橋周辺は海外からの観光客であふれかえり大覚寺に向かうバスも大混雑でしたが、野々宮のあたりでほとんどの観光客は降りてしまい、車内に残されたのは嵯峨野に暮らす地元の人か終点の大覚寺に行く数人だけになりました。静かに大覚寺を拝観したいと思っていた私にはありがたいことで、正直ほっとしましたが、嵯峨嵐山を訪れる多くの人の関心が野々宮止まりというのはもったいない気もします。バスは清涼寺の近くを通って北上、しばらくして丁字路の手前の大きな駐車場で停まりました。突き当たりが大覚寺。手入れの行き届いた木々の向こうに北嵯峨の低山の連なりが見えます。大覚寺前の道は人の姿もまばらで車も通らず、渡月橋周辺と比べると別世界でした。

大覚寺前の道を少し東に歩くと、閉ざされた木製の門の奥に風格ある唐門(勅使門)が見えます。手前には石橋。唐門は嘉永年間(一八四八~五四)慈性法親王の時代に再建されたもの。金の装飾がよく映えます。

唐門は常に閉ざされ、ここから中の様子をうかがい知ることはできませんが、この奥の境内には嵯峨天皇と空海の交流に始まり門跡寺院として発展していった大覚寺の歴史が刻まれ、各伽藍から醸し出されています。現在大覚寺にある建物は古いもので江戸時代、中心的な建物は大正時代と、歴史ある寺院としては新しいものになります。しかも伽藍配置が大正時代に変更されたところもありますので、境内は創建当時のままではありませんが、現在の配置になったことで、大覚寺の性格がよりはっきりと拝観者にも感じ取れるようになったという気もします。

一般的に寺院というと、大きな山門が聳え、釈迦如来や阿弥陀如来といった立派なご本尊がお寺の中心にお祀りされています。それがそのお寺の顔にもなり、仏様を拝みにお寺に詣でるということにもなるのですが、大覚寺には山門はありませんし、東にある五大堂に不動明王を中心とした五大明王がお祀りされているとはいえ、大覚寺を印象づける顔というのとは少し違うような気がします。大覚寺において中心にお祀りされているのは仏像ではなく般若心経で、それをお祀りする心経殿を頂点に正三角形を描くように東西(左右)に伽藍が配されいるのが現在の大覚寺です。一般拝観者の入り口はお寺というよりお屋敷のような上品な雰囲気で、そこに一歩を踏み入れる拝観者は温かく迎え入れてもらっているような気がして心が和みますが、拝観を終えたいまその第一印象は大覚寺全体の印象にもなっています。

では早速境内へ。

そびえ立つ山門に圧倒されながら境内に入るのと違い、さりげなく境内に誘われるのが大覚寺です。

きれいに手入れされた松の参道を左に折れると、控えめな感じの表門が姿を表します。

表門から中をのぞくと、左には明智陣屋、右に式台玄関が見えます。明智陣屋は、表門の西にある明智門とともに明智光秀が居城としていた亀山城の一部が移築されたものと伝わります。また式台玄関は京都御所から江戸時代に移築されています。銅板葺きの唐破風が印象的、特別な賓客を迎えるときに使われる玄関です。

一般の参拝者は明智陣屋右手前の入り口から建物内へ。

式台玄関の内側は大玄関松の間で、第九十一代天皇の後宇多法皇が使われた御輿が展示されています。

壁には「松二山鳥図」(複製)、狩野永徳とあります。今年の初めに東京国立博物館で大覚寺展が行われました。展覧会には行けませんでしたが、図録によるとこの障壁画について永徳筆とは書かれていないので、作者不詳と言った方がいいのかもしれませんが、式台玄関から入った賓客は力強いこの障壁画にまず最初に目を奪われたことでしょう。

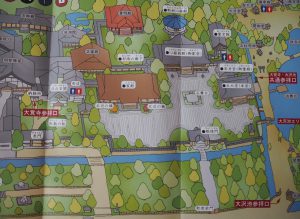

大玄関松の間から右手(東)に進むと、東から北にかけての一帯に大覚寺の主要伽藍が配されています。各建物は回廊でつながり、西にある宸殿から順に拝観していくことになりますが、最初に拝観する宸殿で心躍らされてしまうと、大覚寺の真を見失いかねません。大覚寺では伽藍配置が大覚寺の歴史や性格を表しています。つまり、境内の中心に嵯峨天皇が写経された般若心経を納める心経殿、その手前に嵯峨天皇、空海、初代門跡の恒寂入道親王、中興の祖後宇多法皇の尊像をお祀りする御影堂(心経前殿)、西に門跡寺院としての歴史を伝える宸殿、その北奥に正寝殿、東には本堂にあたる五大堂が配されており、下図からもわかるように心経殿を頂点に正三角形をなしています。それを意識しながら回廊を進みました。

宸殿は国の重要文化財。建物正面を外から拝観できませんので、正面外観写真がありませんが、檜皮葺きの寝殿造の建物は実に品格にあふれています。上は五大堂の北にある安井堂から見た宸殿の東側です。檜皮葺きの美しい屋根の感じはおわかりいただけるでしょうか。

正面には白砂の庭が広がり、宸殿から見て右に右近の橘、左に左近の梅が植えられています。後水尾天皇に入内された東福門院和子(徳川二代将軍秀忠の娘)が女御御所として使用されていた建物の一部が下賜されたと伝わるのがこの宸殿です。四つの主室があり、各部屋が豪華な襖絵で飾られています。宸殿は門跡寺院ならではの建物で、宮中との繋がりを感じさせてくれます。特別な場所ですので、それにふさわしい装飾が施されます。大覚寺を訪れる拝観者の多くの目が惹きつけられるのが、これらの襖絵ではないでしょうか。私にとって大覚寺は実に数十年ぶりでしたが、正直なところ覚えているのは、宸殿中央の部屋を飾る狩野山楽の牡丹の絵だけでした。周りの様子がすべて記憶の彼方に霞んでしまっていた中で、金地を背景にした牡丹のさまざまな佇まいだけは、強い生命力をもって浮かび上がってきたのです。今回も複製とはいえ華麗な襖絵に見入りました。

こちらが狩野山楽による牡丹の絵が描かれている牡丹の間。建物正面に位置し最も格式の高い部屋です。襖は全部で十八面あり、力強い牡丹、たおやかな牡丹など、様々な牡丹の姿が描かれています。

牡丹の間に続く東隣が柳松の間。北側に回ると水墨の襖絵のある鶴の間、その隣が紅梅の間と続きます。紅梅の間の紅梅図八面も山楽によると考えられています。

狩野山楽は近江の戦国大名浅井家の家臣の子に生まれ、狩野永徳に弟子入りし、豊臣家の絵師として活躍、狩野派の主流が江戸に移った後も京都に残り、永徳の画法を伝えました。妙心寺や養源院、二条城などに作品が残っていますが、大覚寺の牡丹の作品は前身とされる女御御所の建設に合わせて制作されたものではなく、もう少し古いものの可能性があるようです。元々どこを飾るために制作されたものなのかはわかりませんが、宸殿の格調高い建物にふさわしい華やかな作品で、拝観者の心をたちまちにして捉えてしまいます。

宸殿の北側に回ると、小さな庭を挟んださらに北に正寝殿(国の重要文化財)があり、宸殿とは回廊でつながっています。こちらは拝観はできませんが、正寝殿は十二の部屋を持つ書院造の建物で、上段の間は後宇多法皇が院政を執られた部屋で、南北朝の講和会議もここで行われたそうです。

宸殿から回廊伝いに東に進むと御影堂に至ります。心経前殿とも呼ばれる御影堂は、その北側にある心経殿と共に境内の中心に位置しています。下は御影堂から南を見たところで、石舞台の先に唐門(勅使門)が見えます。唐門は大覚寺境内に入る前、前の道から門越しに見た門です。ここに来ると、勅使門、石舞台、御影堂、心経殿が南北一直線に拝されているのがよくわかります。ちなみに石舞台は宵弘法のとき蝋燭を奉納した場所。今ようやく、この舞台に小さな炎が奉納された意味がわかったような気がします。

御影堂も通常の拝観時は正面から撮影できませんので、上は宵弘法のときの写真ですが、こちらも御殿風の堂々とした建物です。

この御影堂の後ろ、つまり北に心経殿という大覚寺の格をなす建物があります。

大覚寺は嵯峨院の時代に、嵯峨天皇が空海の勧めのもと紺紙金泥の般若心経を書写され疫病の平癒を祈念されたところ、たちまち疫病が治まったことから、後の時代後光厳、後花園、後奈良、正親町、光格といった諸天皇も般若心経を写経されています。それらをお祀りしているのが心経殿になります。般若心経は大覚寺の中心をなす大切なものですが、通常拝観できませんので、般若心経を納める心経殿の手前(南)に建つ御影堂から心経殿を拝することになります。御影堂には嵯峨天皇、空海、初代門跡の恒寂入道親王、中興の祖後宇多法皇の尊像がお祀りされています。御影堂と呼ばれるのはそのためですが、内陣の正面が開かれ、心経殿を拝することができるようになっているので、心経前殿とも呼ばれます。神社でいうところの拝殿のような役割を担っています。御影堂の建物は大正天皇の即位式場に建てられた饗宴殿を賜ったもの、心経殿も大正十四年(一九二五)に建てられたもので、お寺の歴史から見れば新しいものになりますが、この二つがここに置かれたことで、大覚寺の性格をよりはっきりと感じることができるようになったのではないでしょうか。

御影堂と心経殿の拝観を終えると、また回廊づたいに東へ進みます。石舞台を挟み宸殿の東にあるのが安井堂(御霊殿)と五大堂です。上は安井堂、もともと安井門跡蓮華光院(東山にあった寺院で、明治に廃寺)の御影堂だった建物を大覚寺に移築したため、安井堂と呼ばれます。移築当初は御影堂と並んでいたようですが、現在は西向きに建っています。堂内には僧形の後水尾天皇像がお祀りされています。

そして安井堂の南が五大堂です。こちらも外観の写真を撮ることができませんので、上は宵弘法のときのものになりますが、こちらが大覚寺の本堂にあたる建物です。江戸時代天明年間(一七八一~八九)の建物で正面五間、側面四間、南側には広縁。

建物の東に大きな濡れ縁があり、大沢池を望むことができます。

内陣には不動明王を中心に五大明王がお祀りされています。五大明王とは金剛夜叉明王、降三世明王、不動明王、軍荼利明王、大威徳明王で、順に不空成就如来、阿閦如来、大日如来、宝生如来、阿弥陀如来の忿怒の姿を現しています。鎌倉時代の作である本来のご本尊は霊宝館に移され、現在ここにお祀りされているのは昭和になってから作られたものです。外陣から遠目に拝観するため細部はわかりませんが、灯りに照らされ浮かび上がる姿は力強く、不安の多い道を照らし導いてくださるようです。

五大堂はもともとこの場所にあったのではなく、御影堂前の石舞台のあるところに建っていたそうです。いつどのような理由で移されたのかはわかりませんが、大正十四年に御影堂が後宇多法皇六百回忌に合わせ境内に移築されていますので、五大堂もそれに合わせてのことでしょうか。他から建物が移築されたり、境内で場所を移動したりと、少しずつ改変が加わりながら現在の境内となっていますが、八七六年に大覚寺として創建されてからの歴史はもとより、それ以前の嵯峨院時代からの歴史も合わせ、わかりやすくまとまった境内になっているように思います。

五大堂内では写経をする人の姿が何人もありました。嵯峨天皇と空海に遡る般若心経の信仰が大覚寺の核になっていることを、ここでも感じます。