京都西山の主峰小塩山の麓に、花の寺として知られる勝持寺があります。

お寺の縁起によれば、保延六年(一一四〇)北面の武士だった佐藤義清が当寺で出家して西行と名を改め、桜を植えて愛でたことから、後にその桜を西行桜、勝持寺を花の寺と呼ぶようになったということですが、西行がここで出家したという事実は確かめられてはいませんので、あくまでもお寺に伝わる話と捉えるべきでしょう。ちなみに下の写真が西行桜(三代目)と言われる桜です。

世阿弥による謡曲「西行桜」の舞台はここ勝持寺と考えられているようです。西山の西行の庵は桜の真っ盛りで、大勢の人が花見に訪れます。内心迷惑だと思いながら「花見にと群れつつ人の来るのみぞあたら桜の科にはありける」と詠むと、その夜西行の夢に老木の精が現れ、桜の咎とは承服できぬと反論し、京都の桜の名所を美しく描写しながら閑雅に舞い、夜明けとともに消える、というのがその大筋ですが、これはあくまでも世阿弥による創作の世界のこと。桜咲く庵を勝持寺とするのは、後世ここが桜の名所となったためではないかという気もします。

いずれにせよここが西行に縁の場所として言い伝えられるのは、勝持寺に咲く桜が、幽玄な雰囲気を醸しているからではないか…。もう桜には遅いだろうと思いながらも訪ねた勝持寺で、思いがけず満開の枝垂れ桜を目にしたとき、そんな思いに駆られました。

それにしても満開の桜が、音もなくはらはらと天から舞い落ちるときの、優美でもの悲しい雰囲気は、得も言われぬものがあり、枝垂れ桜に空が覆われた境内の一角で、私はひとり静かな時間を過ごしました。

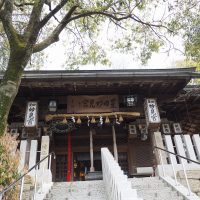

ところで勝持寺は、白鳳八年(六七九)天武天皇の勅で役行者によって開かれ、延暦十年(七九一)に最澄によって再建されたと伝わります。仁明天皇の時代には四十九もの塔頭を擁していましたが応仁の乱で焼失しました。現在の建物はその後再建されたもの。唯一兵火を逃れたのがこちらの仁王門です。平安時代の仁寿年間(八五一~八五四)に建てられたと伝わります。

勝持寺は山寺です。お寺はこの仁王門をくぐり緩やかな山道を上っていったところにありますが、途中に塔頭の石垣が残っています。また右手には大原野神社へ通じる参道も。大原野神社は桓武天皇が長岡京に遷都するにあたり、奈良の春日大社から分霊しお祀りしたことに始まる神社です。大原野神社については、別の機会に投稿しますので、先に進みましょう。

ほどなく左手に大きな沼が見えてきます。冴野の沼といい、勝持寺の境内にあります。かつて歌枕にもなった沼。蛙の鳴き声が響き渡っていました。

冴野の沼から北に上がる石段。新緑の紅葉に覆われたいまもいいですが、秋もさぞやと思われます。

写真左下が本堂で、東に隣接する瑠璃光殿(収蔵庫)に御本尊の薬師如来坐像(国の重要文化財)やかつて仁王門にあった金剛力士像(国の重要文化財)、西行法師像などがお祀りされています。写真右下は空海が眼病に悩む人のため祈願したところ霊験あらたかだったことから、不動明王を刻んで岩窟にお祀りしたと伝わる不動堂です。写真はありませんが、小さな岩窟に不動明王の石像が安置されています。

勝持寺のある大原野一帯は、長岡京遷都に伴い狩猟地として開かれた場所で、桓武天皇をはじめ陽成天皇、醍醐天皇といった天皇や王朝貴族たちが鷹狩りなどに当地をたびたび訪れました。

こうしたのどかな風景は時代を経てもあまり変わらないのかもしれません。